文:馮建三

湖南書法家劉明燈以台灣鎮總兵的身分,率軍走過「草嶺古道」、在巨石題刻「雄鎮蠻煙」的那一年,馬克思剛好出版《資本論》第一卷。

同樣是這個一八六七年,年長馬克思七歲的彌爾寫出身後才發表的長篇論文,認為民主選舉權普遍落實後,勞工階級早晚就要取回他們理當擁有的生產成果。彌爾與馬克思都是理論家與社會活動家,兩人繼承與開啟了不同的學派,雖然算是身處相同時代,卻很少注意到對方。

彌爾在很認真地考察與分析之後,呼籲統治階層注意赤貧、分配不正義,以及隨之衍生的各種身心與社會困境。當時主流社會對於這些現象的反應,彌爾不以為然,至於社會主義者的看法,他區分了兩種;他一方面同意,但也同時認為他們的描述都很「誇張」。接著,他說,主要在歐陸那種社會主義者所提出的解方,並不可行;倒是另一種由傅立葉等人所提倡的社會主義可能會有好的效果,也應該能夠得到支持。這種形態的社會主義要由地方鄉鎮的人,從合作社、互助會到工會,就地聯合擁有「生產工具」,以便「讓整個勞動者團體參與利潤的分配。在給予資本家一定的報酬後」,也在扣除其他必要的社會基金後,「以勞動者收入的百分率為形式,在他們中分配全部的收入或固定部分的收入……」。

不過,彌爾的願望沒有落實。剛好相反,在此文完成後的五十年,也就是一九一七年,以〈論自由與代議政治〉而更為世人熟知的政治經濟學家彌爾反對的那種社會主義模式,卻真在歐陸落實了。革命成功的蘇俄很快完成經濟的過渡,到了蘇聯階段,她採行的正是彌爾認為「更勇敢」,但不可行的模式。蘇聯「通過一個中央權威……管理國家的所有生產性資源」,宣布自己代表「工人階級……占有所有國家財產,為了普遍利益而進行管理」。

在那個時代,作為第一個反資本體系成功的蘇聯,對於心向社會主義的人,具有很大的吸引力,一九二九年經濟大蕭條與法西斯興起之後,更是如此。這可以從英國費邊社社會主義的韋伯夫婦之轉變,窺見一斑。原本,他們以點滴工程的漸進改革知名,十九與二十世紀之交,馬克思主義陣營、遭致正統指為「修正主義」的德國民主社會主義黨人伯恩斯坦多少是受其影響,但到了一九三〇年代,韋伯夫婦反而轉向,蘇聯成為他們觀察與寄以信心的來源。

不但當時讓人刮目相看,事實上,至少到一九六〇年代,蘇聯的經濟表現較諸歐美日並不遜色。連英國首相麥克米倫都說,「社會主義經濟可以比西方國家經濟更有生產力」。美國第一位諾貝爾經濟學獎得主薩繆爾森在其暢銷教科書《經濟學》第十二版(一九八五年)中,甚至以圖表說明,一九二八至一九八三年間,蘇聯百分之四點九的平均經濟成長率高於英美、高於德日。

英相與薩氏是不是誤信蘇聯統計而有這些判斷與數字,可以爭論。再者,評比各國的表現,僅看經濟生產力,未能同時注意其分配與人身消極自由等等面向的成績,是否恰當,更是可以爭論。但更重要的是,蘇聯以自己的存在與實踐,形同終結、或至少是在極大範圍稀釋與淡化了在她建國以前及其後,對於非中央集權的社會主義模式之討論,也幾乎完全壟斷了馬克思主義與社會主義的解釋權。一九五〇年代以後,西方馬克思主義興起,儘管既延續、復興,也活絡了姓資姓社的論述內涵,並有不同水平的突破。但是,這些努力及其捲動的變化,仍然無法不受限於冷戰對峙所設定的兩極框架,致使蘇聯以外的社會主義光景,其想像與建構,還是處於從屬,以及隱而不顯的狀態。

相當意外,或說以後見之明來看,新格局反而在福山稱之為「歷史終結」之後,方見浮現。蘇聯與東歐的「實存社會主義」模式解體不到一個月,鄧小平一九九二年元月南巡,一九九三年中華人民共和國修憲,原先的「國家在社會主義公有制基礎上實行計畫經濟。國家通過經濟計畫的綜合平衡和市場調節的輔助作用,保證國民經濟按比例地協調發展」,改成「國家實行社會主義市場經濟」。這是一句簡潔明瞭的表述,它解放了「市場」,不再將市場完全拱手讓給資本主義;儘管中國其後的變化軌跡,尚難說是符合其憲法所示。

一九九四年,義大利反法西斯健將羅塞利出版於一九三〇年的《自由社會主義》首次翻譯為英文在美國出版,它的序文說,「冷戰並沒有徒勞無功地結束……當今要讓社會主義理念保持活力的一個途徑,就是要提出各種擴大政治活動領域的方案……要將社會主義當作是民主傳統的一個構成部分。」

分析馬克思主義學派的羅莫爾同樣在一九九四年介入。反駁「蘇聯與東歐的共產體系覆亡以後……社會主義已無樹可棲」的老生常談之後,羅莫爾回顧一九三〇年代以來的五個世代辯論,進而主張未來很長一段時間,假使社會主義要有實現的機會,必定是「市場社會主義」(雖然其模式不僅一種)。

「自由」社會主義可能讓人有較多的「政治」聯想,「市場」社會主義似乎邀人聯想「經濟」。

相同的是,一九九〇年代以前的「實存」馬克思主義與社會主義,認定二者都是異端,乃至於叛徒。其後,而特別是二〇〇八年以來的金融核爆肆虐至今,當代人應該重拾並豐富「自由社會主義」與「市場社會主義」的傳統,藉此讓「修正主義」得以還原,成為正統的理念。伯恩斯坦認為自己對馬克思有更正確的辯證詮釋,因此也就是更忠實於馬克思,畢竟,「馬克思不能完全等同於馬克思主義」。

霍布斯邦在這本文集,及其後至他生前的最後一本書《如何改變世界:馬克思與馬克思主義,回顧、反思,與前瞻》(二〇一二年,麥田出版),也是三番五次提及這個主題:馬克思的歷史命定論指社會主義一定因為資本主義內爆而誕生,以及勞工階級是推動人類進入社會主義的行動主體,必須修正、甚至揚棄;「馬克思主義者不需要是經濟或社會決定論者」、「我們也不能仰賴歷史決定論」。受薪階級的勞動者包括勞力者與勞心者,他們的合作共進依舊是推動歷史量變而質變所不可或缺的構成,但無法「科學」論證其必然,也無法論稱歷史的變化必然僅有這個途徑;拉丁美洲在這個世紀興起的「二十一世紀社會主義」運動,其進退得失的險象環生,也是歷史尚未終結的當代證詞之一。

對於這個認知、對於霍爾在一九八〇年代所說的「馬克思主義並不提供任何保證」(Marxism without guarantee),更早之前,也就是還在蘇聯冉冉上升的年代,羅塞利已有鮮明與準確的表述。他說,「修正主義的新馬克思主義和工人的實踐……是新的自由社會主義……格言是:社會主義會發生,但它不一定會發生。如果我們想要它,如果群眾想要它,那麼通過一種有意識的創造性努力,它就會發生。正是這種懷疑,正是這種強有力的相對主義,給了行動者一種強有力的動力。」雖然,羅塞利也有些不協調或耐人尋味地的轉述,他以贊同的口吻,引用了十九世紀的政治人物、四度出任首相的格萊斯頓的談話:「如果英國人民遵從不訴諸暴力的認識,維持秩序,英國人的自由就永遠不會到來。」

社會主義的「自由」與「市場」之內涵,與資本主義的自由與市場,有同有異。

就政治來說,自由社會主義也能善用代議民主的典章制度,但不受其侷限,並且要將代議延伸至更多領域,包括用以突破科層與官僚組織的僵化,也要在合適的範圍與時機,認知與落實直接民主的價值。此時,固然要「捍衛並主張個人自由以對抗國家(的不當介入),無論在經濟與政治領域都當如此」,但同時它又必然強調,不能讓「個人主義變成延伸民主理念的障礙」,同時也要強調個人不是孤立存在,而是有其社會性,個人也有很多的「主體位置」(比如,不只是消費者,也是生產者)所共織的性質、參與了很多社會關係、同樣也是不同群體的一員,個人所擁有的身分不是僅有一種。自由社會主義必然「與長久以來支配自由主義傳統的個人主義思考模式,劃清界限」。

羅爾斯的《正義論》在羅莫爾討論分配正義時,提供很大的助力;該書也曾引述市場社會主義的文獻,認知「至少在理論上,社會主義政權是有能力運用(市場經濟),厚實自身」。但羅爾斯主張在「基本人需」得到滿足之後,自由主義者必須「中立」,對於不同的良善,政府不宜給予各種倫理觀點不同的重視。史紀德斯基父子認為,這個看法混淆了「包容」與「中立」,不是他們所能認同的自由主義;它會致使政府聽任人民完全「自由遵循自己的道德導引」,而羅爾斯至此流於與新古典經濟學相同,否認價值的客觀存在,墜入僅存效用的主觀感受,二者都變成「禁止對任何生活方式(表達)公共偏好,也都不反對完全讓個人自己決定哪種生活方式是『好的』」。

史紀德斯基父子還認為,相較於羅爾斯的「基本人需」,阿馬蒂亞.森與努斯鮑姆所提之「實際機會的能力」,不再只是強調人要「自主」追求好生活,而是凸顯人要有追求好生活的「能力」,確實又進了一步。但是,森與努斯鮑姆對於好生活理當有哪些「基本元素」的議論不足,因此對於這些元素「不只是私人的適當目標,也是政治行動的適當目標」之認知,也就少見著力。史紀德斯基父子認為,個人與公權力雖然理當包容價值的差異,但仍然要釐清客觀的價值、證成提倡偏好的理由,這是重要的基礎,順此自由主義與社會主義能夠建構更多的接筍。

以言經濟,社會主義與資本主義的市場必然不會完全相同,在此前提下,可以簡短申述如後。

即便在資本主義國家,除了教育及醫療,至少還有一種產品沒有完全搬用市場機制。這裡是指,從各種藝文展覽與表演到電影電視劇……等等雅俗文化之生產與使用,都有不等規模的公部門補助。尤其是大多數國家的公共廣電機構,現在因為數位匯流,一般另以「公共服務媒體」名之,至今都還在擴張,它們往往不取、或很少取廣告作為財源,也就沒有製造閱聽人商品;即便其增長幅度遠不如私有傳媒,但若念及,除了公共服務媒體,幾乎所有公營產業從一九八〇年代以來都已進入私有化的航程,應該就能在對照之下,發現文化的特殊性。

這個特殊性也反映在基特窮十年之力,論證「市場機制要能以『其自己的條件』成功於世、要能成功地通過消費財的生產來提高人的福祉」,那麼,國家必須出面支持文化後設財、通過非市場的各種文化機構予以提供,同時對於這些文化後設財的商業提供,亦應予以規範」這個特殊性也同時展現在二〇〇七年開始施行、原先是為了對抗「自由貿易」原則適用於文化流通而制訂的《保護和促進文化表達多樣性公約》。

《資本論》問世後不久,一八七〇年,英美日法德的政府支出(假設等於稅收)平均約占「國內生產毛額」一成,至二〇一五年,該比重超過四成。公權力抽取經濟產值的比例,既有天差地別的增加,一個半世紀以來的市場機制,就已不同,性質也是迥異;在政治上採取自由民主體制,但生產工具無法合理公共化或採取其他非私有化的國家,其稅收(與非私有事業的產值)所占國內生產毛額的比例愈高,就愈是往自由的市場社會主義,接近了一步。北歐同時取得的自由與平等水準舉世第一,雖然還不是社會主義國家,卻已提示世人往前靠近自由社會主義的一種途徑;如同泰雅族人在司馬庫斯從事互助生態旅遊事業有其成績,這對政府支出少於一成五國內生產毛額、凸顯互助水平低落的台灣,也是一盞明燈。

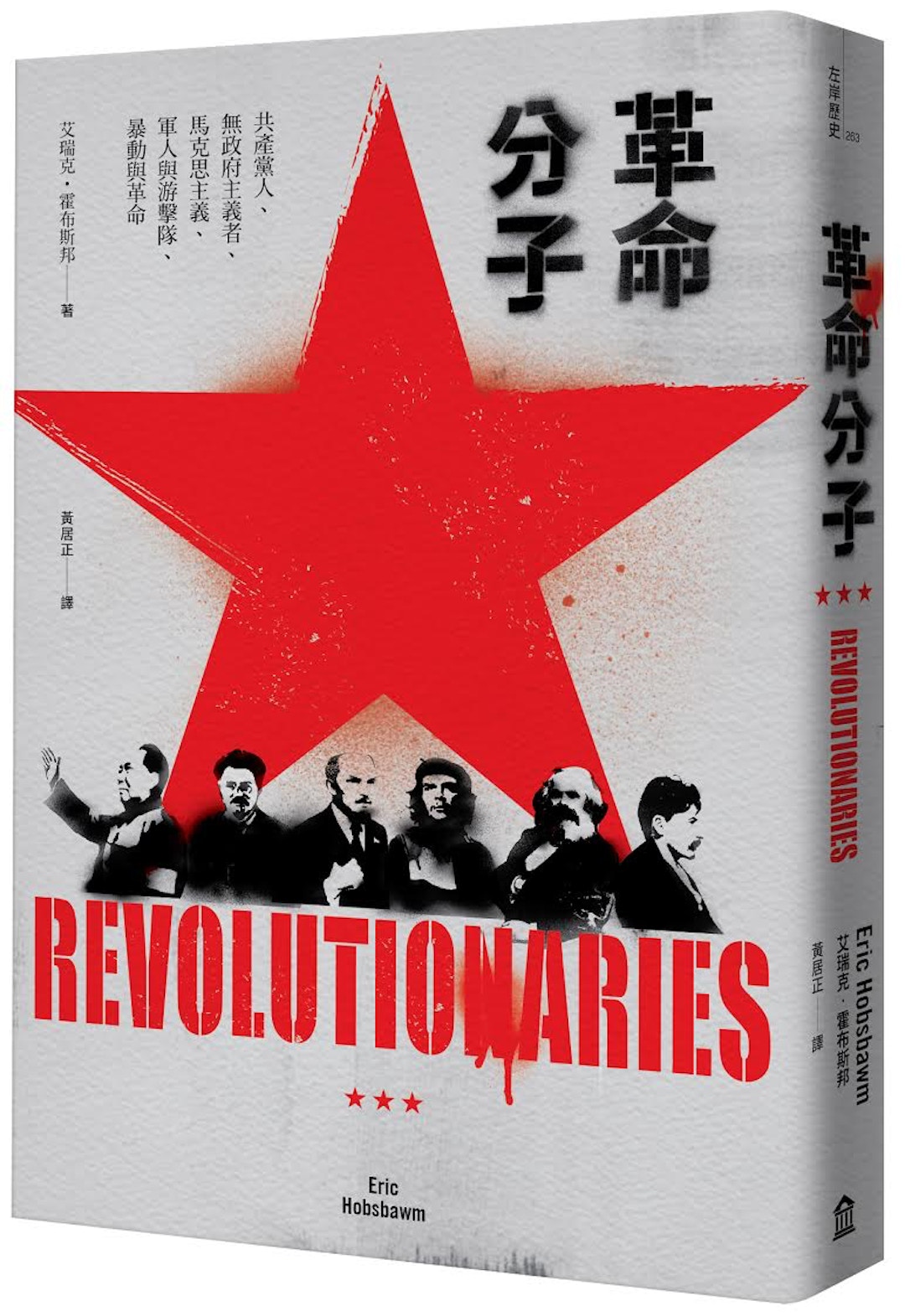

書籍介紹

本文摘錄自《革命分子:共產黨人、無政府主義者、馬克思主義、軍人與游擊隊、暴動與革命》,左岸文化出版

作者:艾瑞克・霍布斯邦(Eric Hobsbawm)

譯者:黃居正

譯者:黃居正

本書為霍布斯邦於1961到1972年撰寫的書評、文章,以及演講集結。全書環繞著「革命」這個主題。一開始,霍布斯邦從一個歷史學家的角度處理共產黨及共產主義的歷史。接著討論的是無政府主義,每一個嚮往革命的人或都曾為它其中崇高的道德性所吸引,但其在革命運動上的無能卻也眾所皆知,馬克思主義者怎麼看?第三部分則處理自1950年代中葉起便十分活躍的、關於馬克思及馬克思主義各種面向的談辯。第四部分的主題是軍人與游擊隊。基於過去對盜匪跟農民起義的研究,游擊隊對霍布斯邦而言並不陌生,此處特別著墨越南、中國的游擊隊,同時也放進了對格瓦拉和毛澤東的觀察。第五部分直接點出這本書的主題:暴動與革命。從農民起義到勞工運動,所謂的暴力相差甚遠,公權力的作用也大不相同,霍布斯邦怎麼看?

作為一個歷史學家,霍布斯邦不僅將上個世紀的政治與社會動盪,置於歷史的脈絡中解讀,從歷史探究到對馬克思主義的當代評價,評論這些改變20世紀面貌的重要思想及人物;同時,作為一個老派的革命分子,在「革命」這個概念已倍受懷疑(或只是個象徵符碼)的此刻,他的文字提醒我們,面對社會不公義、不平等,激進的方式如何可能,以及其作為一種解方的重要性。

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰

核稿編輯:潘柏翰